Le livre du thé Okakura Kakuzô

Le livre du thé

Okakura Kakuzô / extraits

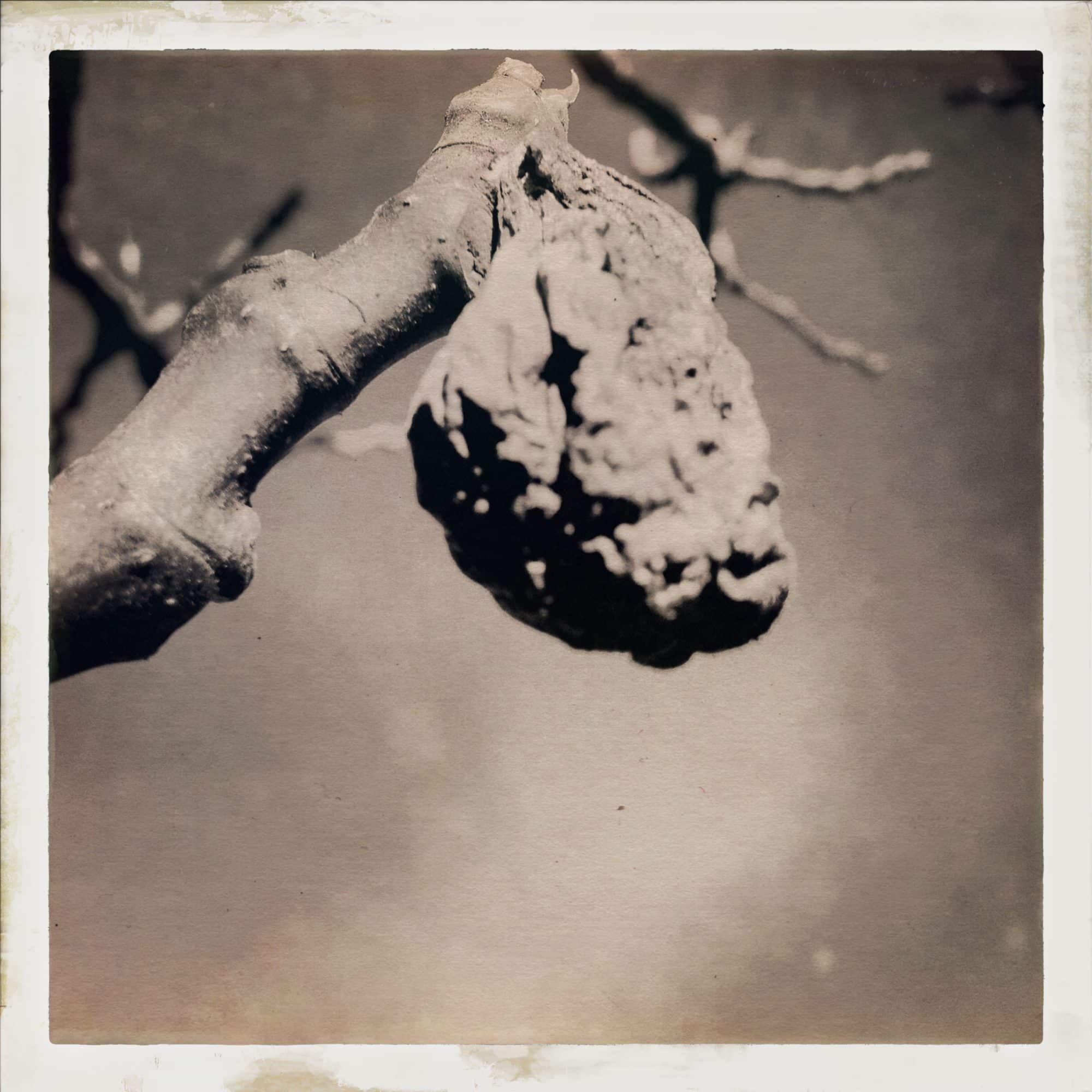

photos / © christine bauer 2016

Le livre du thé Okakura Kakuzô, extraits. Le chado – littéralement la voie du thé – ou le cha-no- yu – terme qui désigne d’ordinaire la « cérémonie du thé » – reste entouré d’une aura de mystère aux yeux du plus grand nombre. Pourtant, le principe en est simple : un petit nombre d’amis se réunissent et passent quelques heures à partager un repas et à boire du thé, goûtant ainsi un bref instant de répit au milieu d’une vie quotidienne trépidante. Les invités, après avoir traversé un petit jardin composé d’arbres et de buissons, pénètrent dans l’espace paisible et intime de la chambre de thé, abrité de toute lumière vive. Dans l’alcôve d’honneur, un rouleau est suspendu, qu’orne le plus souvent une parole zen calligraphiée. Quelques fleurs sont sobrement disposées dans un vase.

Usant de l’anglais afin de transmettre aux Occidentaux l’esprit et l’atmosphère mêmes du cha-no-yu, Okakura rédigea Le Livre du thé en 1906, à une époque où ses compatriotes semblaient animés d’une volonté contraire, à savoir occidentaliser le moindre aspect de la vie japonaise.

Okakura naquit en 1862, au moment où le Japon émergeait de deux siècles d’isolement. Son père, un samouraï de haut rang élevé au sein de son clan, avait quitté Fukui pour rejoindre cette ville portuaire dont l’activité se développait depuis quelque temps. Naguère simple village de pêcheurs, Yokohama était devenu un grand centre de commerce. Les magasins Okakura, qui faisaient le négoce de la soie produite à Fukui, prospéraient grâce aux nombreux clients venus de l’étranger. Ce fut dans ce milieu que le jeune Okakura s’initia à l’anglais, et sans doute aussi à un ensemble de bonnes manières – lesquelles lui permirent plus tard d’évoluer avec la plus grande aisance dans la bonne société de Boston.

Le Livre du thé témoigne amplement du génie linguistique d’Okakura. Son style dénote une telle liberté d’expression que l’on pourrait croire le livre écrit par un Anglais de souche.

Un des éléments de l’éducation d’Okakura qui a joué un rôle important dans l’élaboration du Livre du thé est sa rencontre avec l’Occident, par le biais de ses études. Ainsi, Okakura figurait au nombre des étudiants de l’université de Tôkyô dès sa fondation en 1877. Dans cette institution entièrement dédiée aux études occidentales, les cours étaient donnés en anglais par des professeurs étrangers.

La vision synthétique d’Okakura, brassant maintes époques et cultures s’enracine dans sa compréhension intime de la pensée occidentale.

L’étude des classiques chinois constitue sans nul doute le deuxième point saillant de sa première éducation. Bien qu’il eût entamé la pratique de l’anglais à l’âge de neuf ans sous la tutelle de professeurs étrangers, Okakura ne gardait pas les yeux tournés vers le seul Occident. Ce fut, dit-on, son incapacité à lire les caractères japonais qui le poussa à entreprendre l’étude des classiques chinois. La perte de sa mère – alors qu’il n’avait que huit ans –, perte qui devait l’affecter tout au long de sa vie, ne fut sans doute pas non plus étrangère à ses studieuses résolutions. Quand son père se remaria, l’enfant fut envoyé dans un temple bouddhiste, où il passa sept années. Parallèlement à ses cours d’anglais, il put approfondir les classiques chinois sous l’égide du prêtre résident. Ce fut sans doute au cours de cette période que l’intérêt d’Okakura pour la culture religieuse de l’Orient commença à se développer, jusqu’à culminer dans sa vision du cha-no-yu en tant que discipline spirituelle.

Le troisième élément marquant de l’éducation d’Okakura est, à l’évidence, son goût prononcé pour l’art. Il commença à étudier la peinture japonaise à l’âge de quatorze ans, et à peu près à la même époque, participa à des séances de lecture et de composition de poèmes chinois.

En dépit de sa prédilection pour le passé le plus lointain, l’intérêt qu’éprouvait Okakura vis-à-vis de l’art n’était pas celui d’un antiquaire. Il se passionnait avant tout pour « l’art vivant », quelle qu’en fût la période. De cet art il chercha les traces en Chine et en Inde, pays où il perçut « l’unité de l’Asie », et où il comprit que les différentes cultures de ce continent s’enracinaient dans un seul terreau. Dans le même temps, il découvrait les mille et un trésors du Japon, véritable « musée de la civilisation asiatique », dont les merveilles provenaient de toutes les époques de l’histoire.

Après avoir obtenu son doctorat, Okakura occupa divers postes de fonctionnaire liés au domaine artistique. Il fut chargé de fonder une école nationale d’art, puis nommé conservateur du Musée impérial. Okakura dut pourtant démissionner de l’administration à l’âge de trente-six ans, à cause, dit-on, d’un écart de conduite. Il fonda alors une école d’art privée destinée aux jeunes étudiants, mais comme la vitalité de cette école déclinait, il quitta le Japon pour se rendre en Inde puis, en 1904, aux Etats-Unis. Là, il accepta un poste de conseiller aux départements chinois et japonais du musée des Beaux- Arts de Boston. Dès lors, il ne cessa de travailler en collaboration avec ce musée, ce qui l’amena à se rendre fréquemment en Europe, en Chine, en Inde et au Japon.

C’est, semble-t-il, durant une période de vacances dans son pays natal, en 1905, qu’Okakura commença à former le projet du Livre du thé, et à rassembler des matériaux à cette fin. Bien qu’il fût un familier des pratiques du cha-no-yu et de l’atmosphère de la chambre de thé, son objectif n’était point d’étudier la voie dans ses aspects concrets, mais plutôt d’en dégager les valeurs et les idéaux traditionnels, si méconnus par l’Occident. Ainsi, il espérait transmettre l’esprit du cha-no-yu comme la cristallisation même de la vie culturelle propre à l’Extrême-Orient. De même que le Japon apparaissait comme le dépositaire des coutumes du continent asiatique, la voie du thé pouvait être légitimement perçue comme la synthèse vivante de tous ses arts traditionnels.

Parmi les nombreux éléments qui contribuèrent à ciseler la vision éclairante du Livre du thé, sans doute l’art a-t-il agi comme un catalyseur. En choisissant le symbole du thé pour expliquer la conception asiatique de l’art, Okakura a probablement suivi les traces des grands maîtres du passé. Après le déclin de la maison impériale pendant la période du Moyen Age, ce sont les maîtres de thé, affirme- t-il, qui s’employèrent à préserver les anciens trésors en les classant et en les archivant.

Toutefois, l’expérience occidentale d’Okakura donna à sa manière de voir une ampleur qui dépassait largement les limites propres à telle ou telle école de thé. Son plaidoyer pour l’esthétique put ainsi éviter les écueils de l’élitisme. Dans un passage combien marquant, qui éclaire d’un jour nouveau la pratique du cha-no-yu, Okakura soutient que la voie du thé représente « le véritable esprit démocratique de l’Extrême-Orient en ce qu’elle fait de chacun de ses adeptes un aristocrate du goût ». Au fond, il percevait cette voie comme une forme de culture spirituelle, une discipline capable de se métamorphoser en « art de la vie ». Un tel art implique une compréhension aiguë des objets les plus ordinaires de l’existence quotidienne – et la « géométrie éthique » qui le fonde nous rappelle continûment la place que nous occupons dans la trame infinie de l’univers.

Jamais, à dire vrai, nous n’avons eu autant besoin d’une telle compréhension.

Si elle repose sur sa profonde maîtrise du chinois, la vision d’Okakura s’enracine également dans les valeurs religieuses du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme. Dans cette perspective, l’art se dresse contre le mensonge, l’attachement et l’égoïsme. Okakura l’affirme clairement : « Si nous ne pardonnons jamais à autrui, c’est parce que nous nous savons fautifs. Nous chérissons notre ego par crainte de dire la vérité aux autres. Nous nous réfugions dans l’orgueil par peur de nous révéler notre propre vérité. » C’est en nourrissant sa sensibilité morale et esthétique que l’être humain peut approcher au sein même de son existence le vrai et l’authentique – et la voie du thé nous ouvre à pareille perception.

Cherchant une expression capable de restituer cette dimension spécifique, Okakura parle de « théisme » ou de « culte du thé ». Mais aucun de ces deux termes ne s’est révélé suffisamment adéquat pour passer dans l’usage courant. S’ils marquent en effet la dimension religieuse de la voie du thé, ils placent encore celle-ci dans une perspective occidentale. Le cha-no-yu, comme l’explique Okakura, reste scellé dans une pratique concrète, dans une saisie vivante de la beauté dévolue aux choses ordinaires. En des temps où chacun s’efforçait d’élever d’imposants et durables monuments à la grandeur humaine, Okakura, lui, résista à la course effrénée de son époque vers l’industrialisme et le militarisme. Avec courage et imagination, il composa un petit ouvrage incarnant l’esprit de la cérémonie du thé. Et cet ouvrage continue aujourd’hui encore de distiller sa pure fraîcheur et de nous remémorer notre humanité.

Le Livre du thé reste un essai d’une valeur exceptionnelle, non seulement pour ce qu’il révèle du Japon tel que le percevaient les Américains au tournant du siècle, mais parce qu’il nous rappelle que la beauté des fleurs est – à tout le moins – aussi essentielle à l’existence humaine que les plus récentes inventions du confort moderne. Par là, il constitue un classique au plein sens du terme, dans la mesure où il s’enracine fermement dans son propre milieu tout en transcendant son époque.

Le livre s’achève sur une superbe évocation de la mort de Sen Rikyû, le maître qui porta le cha-no-yu à son apogée – et auquel je suis fier de succéder quinze générations plus tard. La mort, souligne Okakura, ne saurait être rejetée comme une simple négation de la vie : « Seul celui qui vécut avec la beauté mourra dans la beauté. » Certes, voilà quatre cents ans que Rikyû est mort – mais que nous contemplions l’évolution de la voie du thé à travers l’histoire, ou qu’au contraire nous nous projetions dans le siècle qui s’annonce, il convient, encore et toujours, de nous tourner vers Le Livre du thé.SEN SOSHITSU XV, Kyôto, octobre 1989, extraits

LA COUPE DE L’HUMANITÉ

Avant de devenir un breuvage, le thé fut d’abord une médecine.Ce n’est qu’au huitième siècle qu’il fit son entrée, en Chine, dans le royaume de la poésie, comme une des distractions élégantes du temps. Au quinzième siècle, le Japon l’ennoblit et en fit une religion esthétique, le théisme.

Le théisme est un culte basé sur l’adoration du beau parmi les vulgarités de l’existence quotidienne. Il inspire à ses fidèles la pureté et l’harmonie, le mystère de la charité mutuelle, le sens du romantisme de l’ordre social. Il est essentiellement le culte de l’Imparfait, puisqu’il est un effort pour accomplir quelque chose de possible dans cette chose impossible que nous savons être la vie.

La philosophie du thé n’est pas une simple esthétique dans l’acception ordinaire du terme, car elle nous aide à exprimer, conjointement avec l’éthique et avec la religion, notre conception intégrale de l’homme et de la nature. C’est une hygiène, car elle oblige à la propreté ; c’est une économie, car elle démontre que le bien-être réside beaucoup plus dans la simplicité que dans la complexité et la dépense ; c’est une géométrie morale, car elle définit le sens de notre proportion par rapport à l’univers. Elle représente enfin le véritable esprit démocratique de l’Extrême- Orient en ce qu’elle fait de tous ses adeptes des aristocrates du goût.

Un étranger s’étonnera sans doute que l’on puisse faire à ce propos tant de bruit pour rien. « Quelle tempête dans une tasse de thé ! » dira-t-il. Mais si l’on considère combien petite est, après tout, la coupe de la joie humaine, combien vite elle déborde de larmes, combien facilement, dans notre soif inextinguible d’infini, nous la vidons jusqu’à la lie, l’on ne nous blâmera pas de faire tant de cas d’une tasse de thé. L’humanité a fait pis. Nous avons sacrifié trop librement au culte de Bacchus ; nous avons même transfiguré l’image ensanglantée de Mars. Pourquoi ne nous consacrerions-nous pas à la Reine des Camélias et ne nous abandonnerions nous pas au chaud courant de sympathie qui descend de ses autels ? Dans le liquide ambré qui emplit la tasse de porcelaine ivoirine, l’initié peut goûter l’exquise réserve de Confucius, le piquant de Laotsé et l’arôme éthéré de Çakyamouni lui-même.

Ceux qui sont incapables de sentir en eux-mêmes la petitesse des grandes choses sont mal préparés à discerner la grandeur des petites choses chez les autres. Un Occidental quelconque, dans sa complaisance superficielle, ne verra dans la cérémonie du thé qu’une des mille et une bizarreries qui constituent pour lui le charme et la puérilité de l’Extrême-Orient. Il s’était habitué à considérer le Japon comme un pays barbare tant que l’on n’y pratiquait que les arts aimables de la paix ; il tient le Japon pour civilisé depuis qu’il s’est mis à pratiquer l’assassinat en grand sur les champs de bataille de Mandchourie. Que de commentaires n’a-t-on pas consacrés au code des Samouraï, à cet Art de la Mort auquel nos soldats font si joyeusement le sacrifice de leur vie ! mais personne n’accorde d’attention au théisme qui, pourtant, représente si bien notre Art de la Vie.

La première mention écrite que l’on connaisse du thé en Europe se trouve, dit-on, dans le récit d’un voyageur arabe qui raconte qu’après 879 les principales sources de revenus de la ville de Canton étaient constituées par les droits sur le sel et sur le thé. Marco Polo parle de la déposition d’un ministre des finances de Chine en 1285 à cause d’une augmentation arbitraire des taxes sur le thé. C’est à l’époque des grandes découvertes que l’Europe commença à être un peu mieux renseignée sur les choses de l’Extrême- Orient. A la fin du seizième siècle, les Hollandais répandirent le bruit que l’on faisait en Orient une boisson délicieuse avec les feuilles d’un arbuste. Les voyageurs Giovanni- Battista Ramsio (1559), L. Almeida (1576), Maffeno (1588), Tareira (1610) font aussi mention du thé. Dans cette dernière année, des bateaux de la Compagnie hollandaise des Indes orientales apportèrent en Europe le premier thé, qui fut connu en France en 1636 et parvint en Russie en 1638. En 1650, l’Angleterre l’accueillit et en parle comme de « cette excellente boisson approuvée par tous les médecins chinois, que les Chinois appellent tcha et les autres nations tay, alias tee ».

Le thé n’a pas l’arrogance du vin, l’individualisme conscient du café, l’innocence souriante du cacao. Déjà en 1711, le Spectator dit : « Je veux recommander particulièrement mes réflexions à toutes les familles bien menées qui consacrent une heure spéciale chaque matin au thé, au pain et au beurre et je tiens à les prier instamment, dans leur intérêt, d’exiger que ce journal leur soit ponctuellement servi et de le considérer comme faisant partie du service à thé. » Samuel Johnson, enfin, faisant son propre portrait, se représente sous les traits « d’un buveur de thé endurci et sans pudeur, qui pendant vingt ans n’a arrosé ses repas que d’infusions de la plante enchanteresse, que le thé a toujours amusé le soir, consolé à minuit et qui avec le thé a toujours salué la venue du matin ».

Charles Lamb, adepte déclaré du thé, a donné la vraie définition du théisme en écrivant que le plus grand plaisir qu’il connût était de faire une bonne action à la dérobée et de s’en apercevoir par hasard. Car le théisme est l’art de cacher la beauté que l’on est capable de découvrir, et de suggérer celle que l’on n’ose pas révéler. C’est là le noble secret de se sourire à soi-même, calmement mais entièrement, et c’est aussi l’humour même, le sourire de la philosophie. Tous les humoristes vraiment originaux peuvent être considérés comme des philosophes du thé, Thackeray, par exemple, et, par ailleurs, Shakespeare. Les poètes de la décadence – quand donc le monde n’a-t-il pas été en décadence ? — ont aussi, jusqu’à un certain point, par leurs protestations contre le matérialisme, ouvert la voie au théisme ; et il se pourrait bien aujourd’hui que ce fût grâce à notre faculté de contempler sérieusement l’Imparfait que l’Occident et l’Orient peuvent se rencontrer dans une sorte de consolation mutuelle.

Les Taoïstes racontent qu’au grand commencement du Non-Commencement, l’Esprit et la Matière se livrèrent un combat mortel. Enfin l’Empereur Jaune, le Soleil du Ciel, triompha de Shuhyung, le démon des ténèbres et de la terre. Le Titan, dans son agonie, frappa de sa tête la voûte solaire et fit éclater en morceaux le dôme de jade bleu. Les étoiles perdirent leurs nids, la lune erra sans but parmi les abîmes déserts de la nuit. Désespéré, l’Empereur Jaune chercha partout quelqu’un pour réparer les cieux. Il ne chercha pas en vain. De la mer orientale surgit une reine, la divine Niuka, avec une couronne de cornes et une queue de dragon, resplendissante dans son armure de feu. Elle souda les cinq couleurs de l’arc-en-ciel dans sa chaudière magique et rebâtit le ciel chinois. Mais l’on dit aussi que Niuka oublia de boucher deux petites crevasses dans le firmament bleu. Ainsi commença le dualisme de l’amour — deux âmes qui roulent à travers l’espace et ne se reposent jamais jusqu’à ce qu’elles se rejoignent pour compléter l’univers. Chacun doit rebâtir à nouveau son ciel d’espérance et de paix.

LES ÉCOLES DE THÉ

Le thé est une oeuvre d’art et a besoin de la main d’un maître pour manifester ses plus nobles qualités. Il y a de bon et de mauvais thé, comme il y a de bonne et de mauvaise peinture, — plus souvent de mauvaise – et il n’existe pas plus de recettes pour faire du thé parfait qu’il n’existe de règles pour produire un Titien ou un Sesson. Chaque façon de préparer les feuilles possède son individualité, ses affinités spéciales avec l’eau et avec la chaleur, ses souvenirs héréditaires, sa manière propre de conter. La vraie beauté y doit résider toujours. Combien ne souffrons-nous pas de voir que la société se refuse à admettre cette loi fondamentale et, cependant, si simple, de l’art et de la vie ! Lichihlai, un poète Song, a mélancoliquement remarqué que les trois choses les plus déplorables du monde sont : de voir une belle jeunesse gâtée par une fausse éducation, de voir de beaux tableaux dégradés par l’admiration du vulgaire et de voir gaspiller tant de bon thé par suite d’une manipulation imparfaite.

C’est dans la cérémonie du thé japonaise que les idéaux du thé atteignent leur réalisation la plus haute. Notre résistance victorieuse à l’invasion mongole de 1281 nous avait rendus capables de continuer le mouvement Song si désastreusement interrompu en Chine même par les incursions nomades. Le thé devint chez nous plus qu’une idéalisation de la forme de boire : une religion de l’art de la vie. Ce breuvage devint un prétexte au culte de la pureté et du raffinement, une fonction sacrée où l’hôte et son invité s’unissaient pour réaliser à cette occasion la plus haute béatitude de la vie mondaine. La chambre de thé fut une oasis dans le triste désert de l’existence, où les voyageurs fatigués pouvaient se rencontrer et boire à la source commune de l’amour de l’art. La cérémonie fut un drame improvisé dont le plan fut tramé autour du thé, des fleurs et des soies peintes.

Nulle couleur ne venait troubler la tonalité de la pièce, nul bruit ne détruisait le rythme des choses, nul geste ne gênait l’harmonie, nul mot ne rompait l’unité des alentours, tous les mouvements s’accomplissaient simplement et naturellement, — tels étaient les buts de la cérémonie du thé. Il est assez étrange qu’elle ait eu tant de succès. Une philosophie subtile y habite. Le Théisme était le Taoïsme déguisé.

TAOÏSME ET ZENNISME

La parenté du Zennisme et du thé est proverbiale. Nous avons déjà remarqué que la cérémonie du thé était un développement du rituel Zen. Le nom de Laotsé, le fondateur du Taoïsme, est aussi lié intimement à l’histoire du thé. Il est écrit dans le manuel scolaire chinois sur l’origine des moeurs et des coutumes, que la cérémonie d’offrir le thé à un hôte date de Kwanyin, disciple bien connu de Laotsé, qui le premier, au portail du défilé de Han, présenta au « Vieux Philosophe » une coupe de l’élixir doré. Nous ne nous arrêterons pas à discuter l’authenticité de ces contes ; quoi qu’il en soit, ils confirment l’usage très ancien de cette boisson par les taoïstes. L’intérêt que présente ici pour nous le Taoïsme et le Zennisme réside surtout dans les idées touchant la vie et l’art qui sont incorporées dans ce que nous appelons le Théisme.

Il faut se rappeler d’abord que le Taoïsme, tout comme son successeur légitime le Zennisme, représente l’effort individualiste de l’esprit chinois méridional en opposition avec le communisme de la Chine septentrionale qui a son expression dans le Confucianisme. L’Empire du Milieu est aussi vaste que l’Europe et ses différences d’idiosyncrasie sont définies par les deux grands systèmes fluviaux qui le traversent. Le Yangtsé-Kiang et le Hoang-Ho peuvent se comparer à la Méditerranée et à la Baltique. Même aujourd’hui, en dépit de siècles d’unification, les Célestes du sud diffèrent autant, de pensées et de croyances, de leurs frères du nord que la race latine diffère de la germanique. Dans les temps anciens, quand les communications étaient encore plus difficiles qu’aujourd’hui, et surtout durant la période féodale, cette divergence de pensée était encore plus prononcée. L’art et la poésie des uns respirent une atmosphère entièrement différente de celle des autres. Chez Laotsé et ses disciples et chez Kutsugen, le précurseur des poètes naturistes du Yangtsé-Kiang, se manifeste un idéalisme tout à fait incompatible avec les notions morales si nettement prosaïques des écrivains contemporains du nord. Laotsé vivait cinq siècles avant l’ère chrétienne.

En réalité, le germe de la spéculation taoïste apparaît longtemps avant la venue de Laotsé, surnommé Laotsé-aux-longues-oreilles. Dans les vieilles annales chinoises, particulièrement dans le Livre des Changements, se pressent sa pensée. Mais le grand respect que l’on portait aux lois et aux usages de cette époque classique de la civilisation chinoise qui atteignit son apogée avec l’établissement de la dynastie Chow, au seizième siècle avant Jésus-Christ, fit longtemps obstacle au progrès de l’individualisme, de sorte que ce n’est qu’après la désagrégation de la dynastie Chow et la formation d’innombrables royaumes indépendants que le Taoïsme put s’épanouir dans sa luxuriance de libre pensée. Laotsé et Soshi (Chuangtsé), qui furent les plus grands représentants de l’école nouvelle, étaient tous deux du sud. D’autre part, Confucius et ses nombreux disciples cherchaient à conserver les conventions ancestrales. L’on ne peut bien comprendre le Taoïsme si l’on ne possède quelque connaissance du Confucianisme et réciproquement.

Nous avons dit que l’Absolu taoïste était le Relatif. En éthique les taoïstes niaient les lois et les codes moraux de la société, car pour eux le bien et le mal n’étaient que des termes relatifs. Une définition est toujours une limitation : « fixe » et « immuable » ne sont que des mots signifiant un arrêt de développement.

Kutsugen disait : « Les Sages remuent le monde. » Nos modèles de moralité sont nés des besoins passés de la société, mais la société demeurera-t-elle toujours la même ? Le respect des traditions communales comporte le sacrifice constant de l’individu à l’État. L’éducation, pour entretenir l’illusion aussi forte, encourage une espèce d’ignorance. L’on n’enseigne pas au peuple à être réellement vertueux, mais à se conduire convenablement. Nous sommes mauvais, parce que nous sommes terriblement conscients. Nous ne pardonnons jamais aux autres, parce que nous savons que nous sommes nous-mêmes fautifs. Nous entretenons notre conscience, parce que nous avons peur de dire la vérité aux autres ; nous nous réfugions dans l’orgueil, parce que nous avons peur de nous dire la vérité à nous-mêmes. Comment peut-on traiter sérieusement le monde quand le monde lui-même est si ridicule ? L’esprit de trafic est partout. L’Honneur et la Chasteté ! Voyez le marchand complaisant qui débite le Bien et le Vrai ! On peut même acheter une prétendue religion qui n’est en réalité que la moralité commune sanctifiée avec des fleurs et de la musique. Dépouillez l’Église de ses accessoires ; que reste-t-il dessous ? Cependant les espérances prospèrent à merveille, car elles sont d’un bon marché absurde : une prière en échange d’un ticket pour le ciel ; un diplôme pour un droit de cité honoraire. Cachez-vous vite sous un boisseau, car, si le monde connaissait votre utilité véritable, vous seriez vite adjugé au plus offrant par le commissaire-priseur. Pourquoi les hommes et les femmes aiment-ils tant à se faire remarquer ? N’est-ce pas un instinct qui leur vient des jours d’esclavage ?

Mais c’est dans le domaine de l’esthétique que l’action du Taoïsme sur la vie asiatique a été la plus forte. Les historiens chinois ont toujours considéré le Taoïsme comme « l’art d’être au monde », car il a trait au présent, c’est-à- dire à nous-mêmes. C’est en nous que Dieu se rencontre avec la Nature et que hier est distinct de demain. Le Présent est l’Infini en mouvement, la sphère légitime du Relatif. La Relativité cherche l’Adaptation ; l’Adaptation, c’est l’Art. L’art de la vie consiste en une réadaptation constante au milieu. Le taoïste accepte le monde tel qu’il est et, contrairement aux confucianistes et aux bouddhistes, s’efforce de trouver de la beauté dans notre monde de malheur et de tracas. L’allégorie Song des Trois Dégustateurs de Vinaigre explique admirablement la tendance des trois doctrines. Çakyamouni, Confucius et Laotsé se trouvaient réunis un jour devant une jarre de vinaigre, – emblème de la vie, — et chacun y trempait son doigt pour y goûter. Confucius le trouva aigre, le Bouddha le trouva amer, Laotsé le trouva doux.

Les taoïstes prétendaient que la comédie de la vie pourrait devenir infiniment plus intéressante si chacun gardait le sens de l’unité. Selon eux, conserver leur proportion aux choses et faire de la place aux autres sans perdre la sienne, c’est le secret du succès dans le drame de la vie. Pour bien jouer notre rôle, il est nécessaire que nous connaissions toute la pièce ; la conception de la totalité ne doit jamais se perdre dans celle de l’individualité. Et Laotsé le démontre par sa métaphore favorite du vide. Ce n’est que dans le vide, prétendait-il, que réside ce qui est vraiment essentiel. L’on trouvera, par exemple, la réalité d’une chambre dans l’espace libre clos par le toit et les murs, non dans le toit et les murs eux- mêmes. L’utilité d’une cruche à eau réside dans le vide où l’on peut mettre l’eau, non dans la forme de la cruche ou la matière dont elle est faite. Le vide est tout-puissant parce qu’il peut tout contenir. Dans le vide seul le mouvement devient possible. Celui qui pourrait faire de soi-même un vide où les autres pourraient librement pénétrer deviendrait maître de toutes les situations. Le tout peut toujours dominer la partie.

Ces idées taoïstes ont eu une très grande influence sur nos théories de l’action, même sur l’escrime et la lutte. Le jiu-jitsu, l’art japonais de la défense personnelle, doit son nom à un passage du Tao-tei- king. Dans le jiu-jitsu, l’on s’efforce d’attirer et d’aspirer la force de l’adversaire par la non-résistance, c’est-à-dire le vide, tout en conservant sa propre force pour la lutte finale. Appliqué à l’art, ce principe essentiel se démontre par la valeur de la suggestion. En ne disant pas tout, l’artiste laisse au spectateur l’occasion de compléter son idée et c’est ainsi qu’un grand chef-d’oeuvre retient irrésistiblement notre attention jusqu’à ce que nous croyions momentanément faire partie de lui. Il y a là un vide où nous pouvons pénétrer et que nous pouvons remplir de la mesure entière de notre émotion artistique.

Celui qui avait fait de soi un maître de l’art de la vie était pour le taoïste l’Homme Véritable. Dès sa naissance, il entre dans le royaume des rêves pour ne s’éveiller à la réalité qu’au moment de sa mort. Il atténue son propre éclat pour pouvoir se plonger lui-même dans l’obscurité des autres. « Il est hésitant comme quelqu’un qui traverse une rivière en hiver ; indécis comme quelqu’un qui a peur de ses voisins ; respectueux comme un invité ; tremblant comme la glace qui est sur le point de fondre ; simple comme un morceau de bois pas encore sculpté ; vide comme une vallée ; informe comme une eau troublée. » Les trois perles de la vie sont pour lui la Pitié, l’Economie et la Modestie.

Le Zennisme, comme le Taoïsme, est le culte du Relatif. Un maître définit le Zen l’art de percevoir l’étoile polaire dans le ciel méridional. La vérité ne peut s’atteindre que par la compréhension des contraires. Comme le Taoïsme, le Zennisme est aussi un défenseur acharné de l’individualisme. Rien n’a de réalité que ce qui concerne les opérations de notre propre esprit. Yéno, le sixième patriarche, vit un jour deux moines qui regardaient le drapeau d’une pagode flotter au vent. L’un dit : « C’est le vent qui le met en mouvement » ; l’autre dit : « C’est le drapeau lui-même qui se meut » ; mais Yéno leur expliqua que le mouvement réel ne venait ni du vent, ni du drapeau, mais de quelque chose qui était dans leur esprit.

Pour avoir cherché à reconnaître le Bouddha en eux-mêmes plutôt que dans les images et les symboles, certains adeptes du Zen devinrent iconoclastes. Voici Tankawosho qui brise, un jour d’hiver, une statue en bois de Bouddha pour faire du feu.

— Quel sacrilège ! s’écrie un spectateur frappé d’épouvante.

— J’extrairai de ses cendres les Shali (5) qu’elle contient, répondit tranquillement le Zen.

— Mais vous ne trouverez certainement pas de Shali dans cette statue !

A quoi Tanka de répliquer :

— Eh bien ! c’est que ce n’est certainement pas un Bouddha et, dans ce cas, je ne commets aucun sacrilège !

Et il se tourna vers le feu flambant pour se bien chauffer.

Le Zen apporta enfin à la pensée orientale la notion que l’importance du temporel est égale à celle du spirituel et que, dans les rapports supérieurs des choses, il n’y a pas de différence entre les petites et les grandes : un atome est doué de possibilités égales à celles de l’univers. Celui qui cherche la perfection peut trouver dans sa propre vie le reflet de la lumière intérieure. Rien de plus significatif à cet égard que la règle d’un monastère Zen. A chaque membre, l’abbé excepté, était assignée une tâche spéciale dans l’entretien du monastère et, chose étrange, c’était aux novices qu’incombaient les fonctions les plus légères, tandis que l’on réservait les plus fatigantes et les plus humbles aux moines les plus respectés et les plus avancés en perfection. Ces obligations faisaient partie de la discipline Zen et il fallait que la moindre action fût accomplie avec une perfection absolue. Que de graves discussions durent s’élever ainsi en sarclant le jardin, en raclant les navets, en servant le thé ! L’idéal entier du Théisme est l’aboutissement de la conception Zen touchant la grandeur que comportent les plus petits incidents de la vie. Le Taoïsme a fourni la base des idéaux esthétiques, le Zennisme les a rendus pratiques.

LA CHAMBRE DE THE

La Chambre de thé (le Sukiya) ne prétend pas être autre chose qu’une simple maison de paysan, — une hutte de paille, comme nous l’appelons. Les caractères idéographiques originaux du Sukiya signifient la Maison de la Fantaisie. Dans la suite, les divers maîtres de thé y substituèrent divers caractères chinois, selon leur conception personnelle de la Chambre de thé, de sorte que le terme Sukiya peut signifier aussi la Maison du Vide ou la Maison de l’Asymétrique.

C’est, en effet, la Maison de la Fantaisie en ce qu’elle n’est qu’une construction éphémère, bâtie pour servir d’asile à une impulsion poétique. C’est aussi la Maison du Vide en ce qu’elle est dénuée d’ornementation et que l’on peut, par suite, d’autant plus librement, n’y placer que de quoi satisfaire un caprice esthétique passager. C’est, enfin, la Maison de l’Asymétrique en ce qu’elle est consacrée au culte de l’Imparfait, et qu’on y laisse toujours, volontairement, quelque chose d’inachevé que les jeux de l’imagination achèvent à leur gré. Les idéaux du Théisme ont exercé sur notre architecture, depuis le seizième siècle, une si grande influence que les intérieurs ordinaires japonais d’aujourd’hui font l’effet aux étrangers d’être presque vides, à cause de la simplicité extrême et de la pureté de leur système de décoration.

La création de la première Chambre de thé isolée est due à Senno-Soyeki, généralement connu sous son dernier nom de Rikiu, le plus grand des maîtres de thé. C’est lui qui, au seizième siècle, sous le patronage de Taiko-Hideyoshi, institua les formalités de la cérémonie du thé et les porta à leur plus haut degré de perfection. Les proportions de la Chambre de thé avaient été auparavant déterminées par un fameux maître de thé du quinzième siècle, nommé Jowo. La Chambre de thé primitive n’était simplement, d’abord, qu’une partie d’un salon ordinaire séparée du reste de la pièce par des paravents. La partie ainsi séparée prit le nom de Kakoi (enclos), nom que l’on donne encore aux Chambres de thé faisant partie d’une maison et qui ne sont pas des constructions indépendantes. Mais revenons au Sukiya. Le Sukiya se compose d’abord de la Chambre de thé proprement dite, destinée à ne pas recevoir plus de cinq personnes, nombre qui rappelle le dicton : « plus que les Grâces et moins que les Muses » ; puis d’une antichambre (midsuya) où l’on lave et prépare les ustensiles nécessaires au service du thé avant de les porter dans la Chambre de thé ; d’un portique (machiai) où les invités attendent qu’on les convie à pénétrer dans la Chambre de thé et d’une allée (le roji) qui rejoint le portique à la Chambre de thé. La Chambre de thé est d’apparence tout à fait ordinaire. Elle est plus petite que les maisons japonaises les plus petites, et les matériaux dont elle est bâtie sont destinés à donner l’impression de la pauvreté raffinée. N’oublions pas, cependant, que tout cela est le résultat d’une préméditation artistique profonde, et que tous les détails ont été exécutés avec encore plus de soin que l’on n’en met à construire les palais et les temples les plus somptueux. Une bonne Chambre de thé coûte plus cher qu’une habitation ordinaire, car le choix, aussi bien que la mise en oeuvre des matériaux qui la composent, exigent un soin et une précision infinis ; de sorte que les charpentiers employés par les maîtres de thé forment une classe d’artisans à part et particulièrement distingues dont les oeuvres ne sont ni moins délicates ni moins précieuses que celles des fabricants de meubles de laque.

Ainsi, la Chambre de thé ne diffère pas seulement, à tous les points de vue, des productions architecturales de l’Occident, mais encore, et non moins nettement, de l’architecture japonaise classique elle-même. Nos anciens édifices nobles, soit civils soit religieux, ne sont nullement à dédaigner, même si on les considère au seul point de vue de leurs proportions. Le peu qui en a été épargné à travers les conflagrations désastreuses des siècles est encore capable de nous en imposer par sa grandeur et sa richesse de décoration. De puissants piliers de bois de deux à trois pieds de diamètre et de trente à quarante pieds de hauteur supportaient, grâce à un réseau compliqué de consoles, d’énormes poutres qui gémissaient sous le poids des toits obliques couverts de tuiles.

La simplicité et le purisme de la Chambre de thé est le résultat de l’émulation inspirée par les monastères Zen. Un monastère Zen diffère de ceux des autres sectes bouddhistes en ce qu’il est avant tout destiné à être une habitation monastique. Sa chapelle n’a rien d’un lieu de religion ou de pèlerinage ; c’est une salle de collège où les étudiants se réunissent pour discuter et méditer. Elle n’a pour ornement qu’une alcôve centrale derrière l’autel de laquelle se dresse une statue de Bodhi Dharma, fondateur de la secte, ou de Çakyamouni entouré de Kaphiapa et d’Ananda, les deux premiers patriarches Zen.

Sur l’autel, des fleurs et de l’encens, comme offrandes à la mémoire des grands services que ces deux sages ont rendus au Zen. Nous avons déjà dit que c’est au rituel institué par les moines Zen, de boire successivement le thé dans un bol, devant l’image de Bodhi Dharma, qu’est due la fondation de la cérémonie du thé. Il faut ajouter que l’autel de la chapelle Zen fut le prototype du Tokonoma qui est la place d’honneur de la maison japonaise, l’endroit où l’on dispose les peintures et les fleurs pour l’édification des invités.

Tous nos grands maîtres de thé furent des adeptes du Zen et ils s’efforcèrent d’introduire dans les choses actuelles de la vie l’esprit du Zennisme. Aussi la Chambre de thé et tous les objets nécessaires à la cérémonie du thé sont-ils comme le reflet des doctrines Zen. La dimension de la Chambre de thé orthodoxe, qui est de quatre nattes et demie ou dix pieds carrés, est déterminée par un passage du Sutra de Vikramadytia. Dans cet ouvrage si intéressant, Vikramadytia reçoit un jour le saint Manjushiri et quatre-vingt-quatre mille disciples du Bouddha dans une salle de cette dimension, — allégorie basée sur la théorie de la non-existence de l’espace pour les vrais illuminés. D’autre part, le roji, l’allée qui traverse le jardin et conduit du portique à la Chambre de thé, symbolise le premier stage de la méditation, le passage dans l’auto-illumination. Le roji était destiné à rompre tout lien avec le monde extérieur et à préparer le visiteur, par une sensation de fraîcheur, aux pures joies esthétiques qui l’attendent dans la Chambre de thé elle-même. Quiconque a foulé le sol de l’allée qui traverse le jardin ne peut manquer de se rappeler combien son esprit s’élevait au-dessus des pensées ordinaires, tandis qu’il marchait dans la pénombre crépusculaire des arbres à feuilles toujours vertes, sur les irrégularités régulières des cailloux fraîchement arrosés, au-dessous desquelles s’étend une couche d’aiguilles de pin séchées, et qu’il passait près des lanternes de granit couvertes de mousse.

Il se peut que l’on se trouve au milieu même d’une ville, et cependant l’on éprouve la sensation d’être dans une forêt, loin de la poussière et du bruit de la civilisation. Oui, l’ingéniosité était grande que dépensèrent les maîtres de thé pour arriver à produire ces impressions de sérénité et de pureté. La nature des sensations que réveillait le passage à travers le roji différait, par exemple, selon les maîtres de thé. Certains, comme Rikiu, visaient à un effet de solitude complète, et prétendaient que le secret pour faire un roji était enfermé dans cette vieille chanson :

Je regarde au delà ;

Il n’y a point de fleurs

Ni de feuilles colorées.

Sur le bord de la mer

Il y a, solitaire, une maison de paysan, Parmi la lumière défaillante

D’un soir d’automne.

Ainsi préparé, l’invité s’approchera silencieusement du sanctuaire et, si c’est un Samouraï, laissera son sabre au râtelier placé sous les solives, car la Chambre de thé est avant tout la maison de la paix. Après quoi il se courbera et se glissera à l’intérieur de la chambre par une petite porte pas plus haute que de trois pieds. Cette obligation, qui incombait à tous les invités, — à quelque classe sociale qu’ils appartinssent, — avait pour but de leur inculquer l’humilité.

L’ordre de préséance ayant été fixé par un accord mutuel entre les invités, durant leur halte sous le portique, ils entreront un à un, sans bruit, et, après avoir salué la peinture ou l’arrangement floral qui orne le tokonoma, s’installeront à leurs places. L’hôte, lui, n’entre dans la pièce que lorsque tous ses invités sont assis et que la tranquillité y règne, tranquillité dont rien ne trouble le délicieux silence, si ce n’est la musique de l’eau qui bout dans la bouilloire de fer. La bouilloire chante bien, car l’on a pris soin de disposer, au fond, des morceaux de fer, de façon à produire une mélodie particulière où l’on peut entendre les échos, assourdis par les nuages, d’une cataracte, ou d’une mer lointaine qui se brise contre les rochers, ou d’une averse balayant une forêt de bambous, ou les soupirs des pins sur une col- line lointaine.

Même en plein jour, la lumière est toujours amortie dans la pièce, car les avancées du toit en pente n’y laissent pénétrer qu’à peine les rayons du soleil. Tout est de tonalité sobre, du sol au plafond ; les invités eux-mêmes ont soigneusement choisi des vêtements de couleurs discrètes. La patine des temps est sur tous les objets, car rien de ce qui pourrait faire songer à une acquisition récente n’est admis ici, à l’exception de la longue cuiller de bambou et de la serviette de toile qui doivent être d’une blancheur immaculée et neuves. Si usagés que soient la Chambre de thé et les ustensiles du thé, tout y est d’une propreté absolue ; il ne faut pas que l’on puisse trouver, même dans le coin le plus obscur, un seul grain de poussière ; ou bien, c’est que l’hôte n’est pas un maître de thé. Une des qualités premières du maître de thé, c’est de savoir balayer, nettoyer et laver, car il y a vraiment de l’art dans la propreté et la netteté, et l’on ne doit pas s’attaquer à un objet ancien de métal avec l’ardeur inconsidérée d’une ménagère hollandaise.

Il existe, à ce propos, une histoire de Rikiu qui met fort pittoresquement en lumière les idées de propreté chères aux maîtres de thé. Rikiu était en train de regarder son fils Shoan qui balayait et arrosait l’allée à travers le jardin. « Pas encore assez propre », dit Rikiu, quand Shoan eut fini sa tâche ; et il lui ordonna de la recommencer. Après une heure de travail, le jeune homme se tourna vers Rikiu : « Père, dit-il, il n’y a plus rien à faire. J’ai lavé trois fois les marches, j’ai versé de l’eau sur les lanternes de pierre et sur les arbres ; la mousse et les lichens brillent d’un vert tout frais ; et je n’ai pas laissé sur le sol une brindille ni une feuille. » — « Jeune fou, gronda le maître de thé, ce n’est pas ainsi qu’une allée doit être balayée. » Et, disant ces mots, Rikiu descendit dans le jardin, secoua un arbre et répandit partout des feuilles d’or et de pourpre, bribes du manteau de brocart de l’automne ! Ce que Rikiu exigeait, ce n’était pas seulement de la propreté, mais encore de la beauté et du naturel.

La Chambre de thé est absolument vide, je le répète, sauf quant à ce qui peut y être placé temporairement pour satisfaire quelque fantaisie esthétique. L’on y apporte, à l’occasion, un objet d’art particulier et l’on y choisit et dispose tout en vue de faire valoir la beauté du thème principal. Songerait-on à écouter en même temps plusieurs morceaux de musique ? La compréhension réelle du beau n’est-elle pas impossible si elle ne se concentre autour d’un motif central ? L’on voit ainsi que le système de décoration de nos Chambres de thé est nettement l’opposé de ce qui se pratique en Occident, où l’on convertit si souvent en musée l’intérieur d’une maison. Aussi, pour un Japonais habitué à la simplicité ornementale et aux changements de décor fréquents, un intérieur occidental rempli, de façon permanente, d’un amas de tableaux, de sculptures et d’objets anciens de toutes les époques, donne-t-il l’impression vulgaire d’un simple étalage de richesse. Il faut en vérité une extraordinaire faculté d’enthousiasme critique pour jouir de la vue constante même d’un chef-d’oeuvre, et l’on peut supposer doués d’une capacité sans limites de sens artistique ceux qui peuvent vivre journellement au milieu d’une confusion de couleurs et de formes comme on en voit fréquemment dans les maisons d’Europe et d’Amérique.

Le nom de Maison de l’Asymétrique symbolise enfin une autre phase de notre système décoratif. Les critiques occidentaux ont écrit maints commentaires sur l’absence de symétrie qui caractérise les objets d’art japonais. C’est là, encore, un résultat de l’élaboration des idéaux taoïstes à travers le Zennisme. Le Confucianisme, avec son idée profondément enracinée du dualisme, et le Bouddhisme du Nord avec son culte trinitaire, ne s’opposaient en aucune façon à l’expression de la symétrie. Si nous étudions, par exemple, les bronzes anciens de la Chine ou les arts religieux de la dynastie Tang et de la période Nara, nous y découvrirons une recherche constante de la symétrie. La décoration de nos intérieurs classiques est nettement régulière. La conception taoïste et Zen de la perfection était, cependant, différente. La nature dynamique de leur philosophie attachait plus d’importance à la façon de chercher la perfection qu’à la perfection elle-même. La véritable beauté, seul peut la découvrir celui qui mentalement a complété l’incomplet. La virilité de la vie et de l’art réside dans ses possibilités de développement. Dans la Chambre de thé il appartient à chaque invité de compléter par l’imagination, selon ses goûts personnels, l’effet de l’ensemble. Depuis que le Zennisme est devenu le mode de penser qui a prévalu, l’art de l’Extrême-Orient a délibérément évité le symétrique parce qu’il exprimait non seulement l’idée du complet, mais la répétition. L’uniformité du dessin fut considérée comme fatale à la fraîcheur de l’imagination. Aussi les paysages, les oiseaux et les fleurs sont-ils devenus les sujets favoris de la peinture plutôt que la figure humaine, dont la présence est constituée par la personne de qui la regarde. L’on se met trop en évidence et, en dépit de notre vanité, l’on se lasse vite de se regarder soi- même.

Dans la Chambre de thé la peur des redites est toujours présente. Les divers objets qui participent à la décoration d’une pièce devraient être choisis de façon qu’aucune couleur ni aucun dessin n’y fût répété.

Si vous y mettez une fleur vivante, tout tableau de fleur, est, de ce fait même, interdit. Si vous vous servez d’une bouilloire ronde, que le pot à eau soit angulaire. Une tasse d’émail noir ne devrait jamais voisiner avec une boîte à thé de laque noir. En plaçant un vase sur un brûle-encens, sur le tokonoma, prenez bien soin de ne pas le mettre au centre même, de peur de séparer l’espace en deux parties égales. Le pilier du tokonoma sera fait d’un autre bois que les autres piliers, afin d’éviter dans la pièce toute impression de monotonie. La méthode de décoration intérieure japonaise diffère encore de celle qui est en faveur en Occident, où l’on voit les objets disposés symétriquement sur les cheminées et ailleurs. Il nous arrive souvent, dans les maisons occidentales, de nous trouver en présence de choses qui nous font, à nous autres, l’effet de répétitions inutiles. Nous voici, par exemple, en train de causer avec un homme dont le portrait, de grandeur naturelle, nous regarde de derrière son dos. Nous nous demandons lequel est réel, du portrait ou de celui qui parle, et nous avons la conviction étrange que l’un des deux doit être faux. Que de fois nous sommes-nous trouvés, assis à dîner, forcés de contempler, non sans inquiétude pour notre digestion, les figurations de l’abondance dont il est de mode d’orner les murs des salles à manger ! Pourquoi ces tableaux de chasse et de sport, ces fruits et ces poissons sculptés ? Pourquoi cet étalage d’argenterie de famille, qui nous rappelle ceux qui ont dîné à cette table et qui sont morts ?

La simplicité de la Chambre de thé et son manque absolu de vulgarité en font un vrai sanctuaire contre les vexations du monde extérieur. Là, et là seulement, l’on peut se consacrer sans trouble à l’adoration du beau.

Au seizième siècle, la Chambre de thé offrit aux fiers guerriers et aux hommes d’Etat qui travaillaient à l’unification et à la reconstruction du Japon de belles heures de répit au milieu de leurs durs labeurs. Au dix-septième siècle, après que se fut imposé le strict formalisme de la règle Tokugawa, elle constitua pour les âmes artistes la seule occasion possible de communion libre. En présence d’une grande oeuvre d’art il n’y a point de différence entre le daïmio, le samouraï et l’homme du peuple. L’industrialisme rend aujourd’hui, par le monde entier, tout vrai raffinement de plus en plus difficile. Plus que jamais, nous avons besoin de Chambres de thé !

DU SENS DE L’ART

Connaissez-vous le conte taoïste de la Harpe apprivoisée ?

Dans le ravin de Lungmen se dressait autrefois, il y a très, très longtemps, un arbre Kiri qui était le véritable roi de la forêt. Il portait si haut la tête qu’il pouvait converser avec les étoiles et ses racines s’enfonçaient si profondément dans la terre qu’elles mêlaient leurs anneaux de bronze à ceux du dragon d’argent qui dormait au-dessous de lui. Et il arriva qu’un puissant magicien fit de cet arbre une harpe merveilleuse, dont le farouche esprit ne pourrait être apprivoisé que par le plus grand des musiciens. Durant longtemps l’instrument fit partie du trésor de l’empereur de Chine, mais aucun de ceux qui, tour à tour, avaient essayé de tirer de ses cordes une mélodie ne vit sa tentative couronnée de succès. En réponse à leurs efforts suprêmes il ne sortait de la harpe que de dures notes de dédain, peu en harmonie avec les chants qu’ils désiraient chanter. La harpe se refusait à reconnaître un maître.

Enfin vint Peiwoh, le prince des harpistes. D’une main délicate il caressa la harpe, comme lorsque l’on cherche à calmer un cheval rétif, et se mit à toucher doucement les cordes. Il chanta la nature et les saisons, les hautes montagnes et les eaux courantes ; et tous les souvenirs de l’arbre se réveillèrent. De nouveau la douce brise du printemps se joua à travers les branches. Les jeunes cataractes, en dansant dans le ravin, souriaient aux fleurs en bouton. De nouveau l’on entendit les voix rêveuses de l’été avec leurs myriades d’insectes, et le joli battement de la pluie, et la plainte du coucou. Écoutez ! un tigre a rugi et l’écho de la vallée lui répond. C’est l’automne ; dans la nuit déserte, tranchante comme une épée, la lune étincelle sur l’herbe gelée. L’hiver, maintenant, règne et à travers l’air plein de neige tourbillonnent des vols de cygnes, et des grêlons sonores frappent les branches avec une joie sauvage.

Puis Peiwoh changea de ton et chanta l’amour. La forêt s’inclina comme un ardent jeune homme perdu dans ses pensées. Là-haut, pareil à une altière jeune fille, volait un beau nuage éclatant ; mais son passage traînait sur le sol de longues ombres, noires comme le désespoir. Le ton changea encore ; Peiwoh chanta la guerre, les épées qui s’entre-choquent et les chevaux qui piaffent. Et dans la harpe se leva la tempête de Lungmen ; le dragon chevauchait l’éclair, l’avalanche s’écroulait à travers les collines avec un bruit de tonnerre. Le monarque Céleste, extasié, demanda à Peiwoh quel était le secret de sa victoire. « Sire, répondit-il, ils ont tous échoué, parce qu’ils ne chantaient qu’eux-mêmes. J’ai laissé la harpe choisir son thème, et en vérité je ne savais pas si c’était la harpe qui était Peiwoh ou Peiwoh qui était la harpe. »

Ce conte montre combien le sens de l’art est chose mystérieuse. Un chef-d’oeuvre est une symphonie jouée avec nos sentiments les plus raffinés. L’art vrai, c’est Peiwoh et nous sommes la harpe de Lungmen. Au contact magique du beau, les cordes secrètes de notre être se réveillent ; en réponse à son appel, nous vibrons et nous tressaillons. L’esprit parle à l’esprit. Nous entendons ce qui n’a pas été dit, nous contemplons l’invisible.

Le maître fait jaillir des notes, nous ne savons d’où. Des souvenirs, depuis longtemps oubliés, nous reviennent chargés d’un sens nouveau. Des espoirs étouffés par la crainte, des élans de tendresse que nous n’osons pas reconnaître s’offrent à nous, parés d’une splendeur nouvelle. Notre esprit est la toile sur laquelle l’artiste pose ses couleurs ; les teintes sont nos émotions et le clair-obscur est fait de la lumière de nos joies et de l’ombre de nos tristesses. Le chef-d’oeuvre est en nous et nous sommes dans le chef-d’oeuvre.

La communion de sympathie qui est nécessaire à l’éclosion du sens de l’art a pour base des concessions mutuelles. Le spectateur doit cultiver sa propre attitude pour recevoir le message ; l’artiste doit savoir comment le donner. Le maître de thé Kobori-Enshiu, qui était lui-même daïmio, nous a laissé cette parole mémorable : « Approchez un grand peintre comme vous approcheriez un grand prince. » Pour comprendre un chef-d’oeuvre, inclinez-vous d’abord bien bas devant lui et attendez, en retenant votre souffle, qu’il vous parle. Un critique éminent de l’époque Song fit un jour un charmant aveu. « Quand j’étais jeune, dit-il, je louais le maître dont j’aimais les tableaux, mais, à mesure que mon jugement mûrissait, je me louais moi-même d’aimer ce que les maîtres avaient choisi pour me le faire aimer. » Il faut regretter que si peu d’entre nous prennent la peine d’étudier la manière des maîtres. Dans notre ignorance obstinée nous nous refusons à leur rendre ce simple hommage de courtoisie et sommes privés ainsi du riche festin de beauté qu’ils offrent à nos yeux. Un maître a toujours quelque chose à offrir, et nous nous en allons avec la faim, simplement parce que nous manquons de goût.

A l’époque où le Théisme était à son apogée, les généraux du Taïko se montraient plus satisfaits qu’on leur eût fait présent, pour les récompenser de leurs victoires, d’une oeuvre d’art précieuse que d’une vaste étendue de territoire. Plusieurs de nos drames favoris ont pour sujet la perte et le recouvrement d’un chef-d’oeuvre célèbre.

Dans l’un d’eux, par exemple, le palais du seigneur Hosokawa où est conservé le célèbre portrait de Dharuma par Sesson, prend feu tout à coup, à cause de la négligence du samouraï en fonction. Résolu à affronter tous les risques pour sauver le précieux tableau, celui-ci se précipite dans l’édifice en flammes, s’empare du kakémono, mais trouve toutes les issues obstruées par l’incendie. Ne songeant qu’au salut du chef-d’oeuvre, il se fait autour du corps avec son épée une large entaille, enroule sa manche déchirée autour de la soie peinte et plonge le tout dans le trou de sa blessure. Le feu, enfin, s’éteint et parmi les cendres fumantes on trouve un corps à demi consumé à l’intérieur duquel repose, épargné par les flammes, l’inestimable trésor. Pour tragique que soit cette histoire, elle montre, en même temps que la fidélité d’un samouraï, quel prix nous savons attachera un chef-d’oeuvre. N’oublions pas, cependant, que l’art n’a de valeur que dans la mesure où il parle à notre coeur. Il peut devenir une langue universelle si nous-mêmes savons être universels dans nos sympathies. Notre nature bornée, la force de la tradition et des conventions, tout comme nos instincts héréditaires, restreignent notre capacité de jouissance artistique. Notre individualité même fixe aussi, jusqu’à un certain point, des limites à notre compréhension et notre personnalité esthétique cherche surtout ses propres affinités dans les créations du passé. Il est vrai, d’autre part, que, par la culture, notre sens de l’art s’élargit et que nous devenons chaque jour plus capables de jouir de nouvelles expressions de beauté auxquelles nous étions hier encore insensibles. Mais, après tout, n’est-ce pas seulement notre propre image que nous voyons dans l’univers et n’est-ce pas notre propre tempérament qui nous impose nos façons de percevoir ? Les maîtres de thé ne collectionnaient que des objets correspondant exactement à la mesure de leur goût personnel.

Enfin, les droits de l’art contemporain ne peuvent être ignorés dans aucun plan vivant de la vie. L’art d’aujourd’hui est celui qui nous appartient réellement ; il est notre propre reflet. Le condamner, c’est nous condamner nous-mêmes. L’on prétend couramment que l’époque présente ne possède aucun art : à qui donc en incombe la responsabilité ? N’est-ce pas une honte que, malgré toutes nos rapsodies sur les anciens, nous soyons si peu attentifs à nos propres possibilités ? Il y a, cependant, des artistes qui luttent, des âmes fatiguées qui s’épuisent dans l’ombre d’un dédain glacé ! Dans un siècle fixé sur son propre centre comme le nôtre, quelles inspirations leur offrons-nous ? Le passé peut bien regarder avec pitié la pauvreté de notre civilisation ; l’avenir rira de la stérilité de notre art. Nous détruisons l’art en détruisant le beau dans la vie. Le grand magicien viendra-t-il qui formera avec le tronc de la société moderne une harpe puissante dont les doigts du génie feront un jour résonner les cordes ?

LES FLEURS

Dans la grise et tremblante lumière d’une aube de printemps, n’avez-vous jamais senti, en entendant murmurer les oiseaux – dans les arbres avec une cadence mystérieuse, que ce ne pouvait être que des fleurs qu’ils parlaient entre eux ? Il est hors de doute, en tout cas, que, pour l’humanité, l’amour des fleurs a dû naître en même temps que la poésie de l’amour. Comment, en effet, peut-on mieux concevoir qu’en présence d’une fleur, si douce dans son inconscience, et qui n’a peut-être tant de parfum que parce qu’elle est silencieuse, la révélation d’une âme de vierge ? En offrant à sa bien-aimée la première guirlande, l’homme primitif s’est élevé au-dessus de la brute ; en s’élevant ainsi au-dessus des nécessités grossières de la nature, il est devenu humain ; en percevant l’utilité subtile de l’inutile, il est entré dans le royaume de l’art.

Si triste que cela soit, il n’y a pas à nous dissimuler qu’en dépit de notre familiarité avec les fleurs, nous ne nous sommes pas haussés de beaucoup au-dessus de la brute. Grattez le mouton, et le loup qui est en nous ne tardera guère à montrer les dents. Quelqu’un a dit que l’homme est, à dix ans, un animal, à vingt un fou, à trente un raté, à quarante un fraudeur et à cinquante un criminel. Peut-être ne devient-il un criminel que parce qu’il n’a jamais cessé d’être un animal. Il n’est de réel pour nous que la faim, rien de sacré que nos désirs. Tous les autels, les uns après les autres, se sont écroulés sous nos yeux ; un seul demeure, éternel, celui sur lequel nous encensons notre idole suprême, — nous-mêmes.

Nos sympathies personnelles vont, avouons-le, aux arrangements floraux du maître de thé plutôt qu’à ceux du Maître de Fleurs. Les premiers sont de l’art conçu selon son but essentiel et sur le terrain de son intimité véritable avec la vie. Nous aimerions appeler cette école la naturelle, en opposition à la naturaliste et à la formaliste. Le maître de thé estime que son devoir se borne au choix des fleurs, et il les laisse conter leur propre histoire. Vous entrez dans une Chambre de thé vers la fin de l’hiver et vous y voyez une frêle brindille de cerisier sauvage combinée avec un camélia en boutons : n’est-ce pas comme un écho de l’hiver qui s’en va, uni à l’annonciation du printemps ? Ou bien vous entrez, pour le thé de midi, par quelque brûlante journée d’été, et vous découvrez, dans l’ombre fraîche du tokonoma, un simple lis dans un vase suspendu ; tout dégouttant de rosée, il a l’air de sourire à la folie de la vie.

Certes, un solo de fleurs peut être intéressant ; mais lorsqu’il se combine en concerto avec la peinture et la sculpture, quel ravissement ! Sekishiu mit une fois quelques plantes aquatiques dans un vase plat pour suggérer la vision d’une végétation de lac et de marais, et au-dessus, à la muraille, il accrocha une peinture de Soami représentant des canards sauvages en plein vol. Shoha, un autre maître de thé, composa un poème sur la beauté de la solitude près de la mer, avec un brûle-parfum de bronze qui avait la forme d’une cabane de pêcheur et quelques-unes de ces fleurs sauvages qui poussent sur les plages. Un des invités a raconté qu’il avait senti devant cette composition le souffle de l’automne finissant.

Les histoires de fleurs n’ont jamais de fin. En voici encore une. Au seizième siècle, la « gloire du matin » était encore assez rare chez nous. Rikiu en possédait un jardin entièrement planté, et qu’il cultivait avec un soin assidu. La renommée de ses convolvulus parvint aux oreilles du Taïko et celui-ci exprima le désir de les voir. Rikiu l’invita donc à un thé matinal chez lui. Au jour fixé, le Taïko vint et se promena à travers le jardin ; mais il n’y avait aucune trace de convolvulus. Le sol avait été nivelé, puis couvert de fins cailloux et de sable. Plein d’un sombre courroux, le despote entra dans la Chambre de thé ; mais un spectacle inattendu le réjouit. Sur le tokonoma, dans un bronze précieux de l’époque des Song, il aperçut une seule « gloire du matin », la reine du jardin tout entier !

LES MAITRES DE THÉ

En religion, l’avenir est derrière nous. En art, le Présent est éternel. Les maîtres de thé tenaient que le vrai sens de l’art n’est possible qu’à ceux qui font de l’art une influence vivante. Aussi cherchaient-ils à régler leur vie quotidienne sur le parfait modèle de raffinement qu’ils réalisaient dans la Chambre de thé. En toutes circonstances, ils se préoccupaient de conserver leur sérénité d’esprit et de diriger la conversation de manière à ne jamais rompre l’harmonie environnante. La coupe et la couleur des vêtements, l’équilibre du corps, la façon de marcher, tout peut servir à la manifestation d’une personnalité artistique. Sujet sérieux, certes, car qui ne s’est fait beau soi- même n’a pas le droit d’approcher la beauté. Aussi le maître de thé s’efforçait-il d’être quelque chose de plus qu’un artiste, d’être l’art lui-même.

C’était le Zen de l’esthétique. La perfection est partout si nous nous soucions seulement de chercher à la reconnaître. Rikiu se plaisait à citer un vieux poème où il est dit : « A ceux qui n’aiment que les fleurs, je voudrais bien montrer le printemps en pleine efflorescence, qui habite les boutons en travail sur les collines couvertes de neige. »

Nombreux, en vérité, ont été les apports qu’ont faits à l’art les maîtres de thé. Ils ont révolutionné entièrement l’architecture classique et la décoration intérieure et créé le nouveau style que nous avons décrit dans le chapitre consacré à la Chambre de thé, style dont les influences se retrouvent même dans les palais et les monastères qui ont été bâtis depuis le seizième siècle. Le complexe Kobori-Enshiu a laissé de remarquables exemples de son génie dans la villa impériale de Katsura, dans les châteaux de Najoya et de Nijo et dans le monastère de Kohoan. Tous les jardins célèbres du Japon, ce sont aussi des maîtres de thé qui les ont dessinés, et il est plus que probable que notre art céramique n’aurait jamais atteint son degré de perfection si les maîtres de thé ne lui avaient pas prêté leur inspiration, la fabrication des ustensiles employés dans la cérémonie du thé exigeant de la part de nos potiers la plus grande dépense d’ingéniosité. Les Sept Fours d’Enshiu sont bien connus de tous ceux qui ont étudié la céramique japonaise. Combien aussi, parmi nos étoffes, portent les noms des maîtres de thé qui en conçurent la couleur ou le dessin ! Il est impossible, en vérité, de trouver aucune branche de l’art où les maîtres de thé n’aient pas laissé l’empreinte de leur génie. Dans la peinture et dans le laque, il semble presque superflu de signaler les immenses services dont on leur reste redevable. Une de nos plus grandes écoles de peinture ne doit-elle pas son origine au maître de thé Iionnami-Koyetsu, non moins fameux comme artiste laqueur que comme potier ? Auprès de ses oeuvres, les magnifiques créations de Koho, son petit-fils, et de Korin et Kenzan, ses petits-neveux, rentrent presque dans l’ombre. Toute l’école de Korin, telle qu’on la définit généralement, est une expression du Théisme : il semble que, dans les grandes lignes, cette école possède la vitalité de la nature elle-même.

Si grande, cependant, qu’ait été l’influence exercée par les maîtres de thé dans le domaine de l’art, elle n’est rien en comparaison de celle qu’ils ont eue sur la conduite de la vie. Ce n’est pas seulement dans les usages de la société policée que se sent la présence des maîtres de thé, mais encore dans l’arrangement de tous les détails de notre vie domestique. Beaucoup de nos plats les plus délicats, aussi bien que notre façon de présenter les aliments, ils les ont inventés. Ils nous ont appris à ne porter que des vêtements de couleurs sobres. Ils nous ont enseigné l’esprit spécial dans lequel nous devons nous mettre pour approcher les fleurs. Ils ont rendu plus énergique notre amour naturel de la simplicité, ils nous ont révélé la beauté de l’humilité. En un mot, c’est par leurs enseignements que le thé est entré dans la vie du peuple.

Nous faiblissons dans nos efforts pour conserver notre équilibre moral et voyons un avant-coureur de la tempête dans chaque nuage qui flotte à l’horizon. Il y a cependant une joie et une beauté dans le roulement des vagues qui balaient l’éternité. Pourquoi ne pas pénétrer leur esprit, ou, comme Liehtsé, pourquoi ne pas monter sur l’ouragan lui-même ?

Celui-là seul qui a vécu avec la beauté mourra en beauté. Les derniers moments des maîtres de thé étaient aussi pleins de raffinement et d’exquisité que l’avait été leur vie. Cherchant toujours à se tenir en harmonie avec le grand rythme de l’univers, ils étaient toujours prêts à entrer dans l’inconnu. Le « Dernier thé de Rikiu » se présentera toujours à mon esprit comme le sommet de la grandeur tragique.

L’amitié était vieille qui unissait Rikiu et le Taïko Hideyoshi et haute l’estime où le grand guerrier tenait le maître de thé. Mais l’amitié d’un despote est toujours un dangereux honneur. C’était un temps où régnait la trahison et où les hommes n’avaient pas même confiance en leur parent le plus proche. Rikiu n’était point un courtisan servile et souvent il avait eu l’audace de contredire son orgueilleux patron ; d’où, prenant avantage de la froideur qui existait depuis quelque temps entre le Taïko et Rikiu, les ennemis de ce dernier l’accusèrent d’avoir pris part à un complot pour empoisonner le despote. On murmura aux oreilles de Hideyoshi que le breuvage fatal devait lui être administré dans une coupe de boisson verte préparée par le maître de thé lui-même. Le moindre soupçon suffisait à Hideyoshi pour le décider à une exécution immédiate et il n’y avait point d’appel possible à la volonté du maître irrité : le seul privilège qu’il consentît à accorder à celui qu’il avait condamné était l’honneur de mourir de sa propre main.

Au jour fixé pour son propre sacrifice, Rikiu invita ses principaux disciples à la dernière cérémonie du thé. A l’heure indiquée, les invités se rencontrèrent tristement près du portique. Comme ils parcouraient du regard l’allée du jardin, les arbres leur parurent frissonner et ils entendirent passer dans le bruissement de leurs feuilles les soupirs des fantômes sans asile. Les lanternes de pierre grise étaient pareilles à des sentinelles solennelles devant les portes d’Hadès. Mais une vague d’encens précieux leur arrive de la Chambre de thé ; c’est l’appel qui ordonne aux invités d’entrer. Un à un, ils s’avancent et prennent place. Dans le tokonoma est suspendu un kakémono où sont écrites les merveilleuses réflexions d’un vieux moine sur l’anéantissement de toutes les choses terrestres. Le bruit de la bouilloire qui bout sur le brasier ressemble au chant d’une cigale exhalant sa tristesse à l’été qui s’en va. Mais l’hôte paraît. Chacun est servi à son tour et chacun, à son tour, vide silencieusement sa tasse, l’hôte le dernier de tous. Puis, selon l’étiquette, l’invité le plus marquant demande la permission d’examiner le service à thé. Rikiu met devant eux les différents objets et le kakémono. Lorsqu’ils ont exprimé tous l’admiration que leur inspire la beauté de ces pièces de choix, Rikiu leur en fait présent en guise de souvenir. Il ne garde pour lui que le bol. « Que jamais cette coupe, souillée par les lèvres du malheur, ne serve à un homme ! » Il dit et brise la coupe en mille miettes.

La cérémonie est achevée ; les invités retenant avec peine leurs larmes, lui disent leur dernier adieu et quittent la chambre. Sur la prière de Rikiu, un seul, le plus proche et le plus cher de tous, demeurera et assistera à la fin. Rikiu, alors, quitte sa robe de thé, la plie soigneusement sur la natte, et il apparaît vêtu de la robe de mort, d’une blancheur immaculée. Il regarde avec tendresse la lame brillante du poignard fatal et lui adresse ces vers exquis :

Sois la bienvenue,

Tu t’es ouvert ta voie.

Le visage souriant, Rikiu a passé dans l’inconnu.

photos / série le livre du thé / © christine bauer 2015

tous droits réservés

la chambre de thé

Beijing Tea House by Kengo-Kuma